Die Sonne in drei Wellenlängen

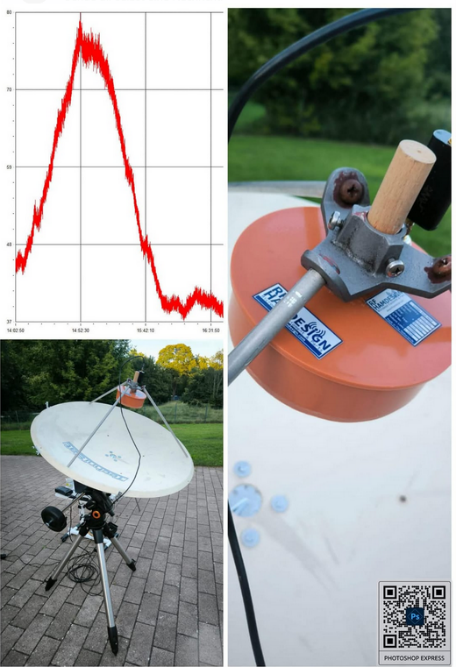

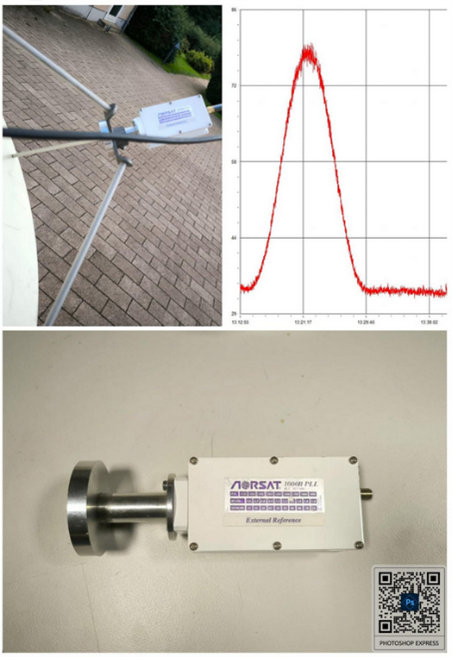

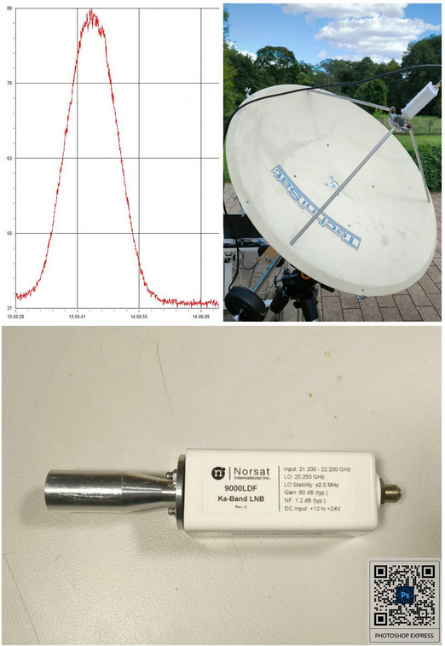

Der Einsatz von Software Defined Radios (SDRs) bietet Möglichkeiten in der Amateur-Radioastronomie, die noch vor einigen Jahren unvorstellbar gewesen sind. SDRs gibt es, wie im Falle des Nooelec Smart SDRs bereits ab 30 Euro zu kaufen. Das erste Radioteleskop, das wir vor einiger Zeit aus einer alten 1-Meter-Satellitenschüssel gebaut haben, ist voll mobil und auf einer AVX-Montierung von Celestron montiert. Das Besondere daran ist die Möglichkeit, verschiedene Empfangsfeeds im Fokuspunkt zu installieren und Objekte zu verfolgen. Bisher hatten wir einen Feed für 12 GHz (Ku-Band) und für 1420 MHz (L-Band). Später haben wir bei Norsat einen zusätzlichen LNB für 22 GHz (Ka-Band) gekauft. Um diesen mit der Schüssel verwenden zu können, mussten wir selbst ein Speisehorn anfertigen. Wir haben es mit einem CAD-Programm entworfen und in einer örtlichen Metalldreherei aus Aluminium anfertigen lassen. Im Sommer 2024 konnten wir die Sonne das erste Mal damit beobachten und es funktionierte! Die Bilder zeigen das 1-Meter-Radioteleskop mit den drei verschiedenen Feeds und die Ergebnisse eines Driftscans mit der Sonne.

Bei 1420 MHz (Ring-Feed mit Sawbird H1) beträgt die Zeit zwischen den halben Signalwerten bei der 1-Meter-Schüssel ungefähr 60 min bzw. 1 Stunde. Mitte August stand die Sonne bei 13 Grad Deklination, was einen Korrekturwert von cos(13)=0,97 ergibt. Die Halbwertsbreite beträgt somit 1x15x0,97=14,55 Winkelgrad.

Bei 12 GHz beträgt die Zeit ca. 8 Minuten, woraus sich eine Halbwertsbreite von 1,9 Winkelgrad ergibt.

Bei 22 GHz betrug die Transitzeit ca. 5 Minuten, woraus sich eine Halbwertsbreite von ca. 1,2 Winkelgrad ergibt.

Deutlich zu sehen ist dabei, dass die Halbwertsbreite bei gleichbleibender Öffnung des Radioteleskops von der Beobachtungsfrequenz abhängig ist. Je größer die Frequenz bzw. kleiner die Wellenlänge, desto kleiner die Halbwertsbreite der Antenne und damit besser die Auflösung des Radioteleskops. Während in höheren Frequenzbereichen (11 bzw. 22 GHz) die Thermische Strahlung der Sonne dominiert, entsteht die Radiostrahlung der Sonne bei 1420 MHz schon zu einem nicht unbedeutenden Teil aus nichtthermischer Strahlung, die ihre Entstehung Elektronen zu verdanken hat, die sich in starken Magnetfeldern in der Sonnenatmosphäre bewegen.

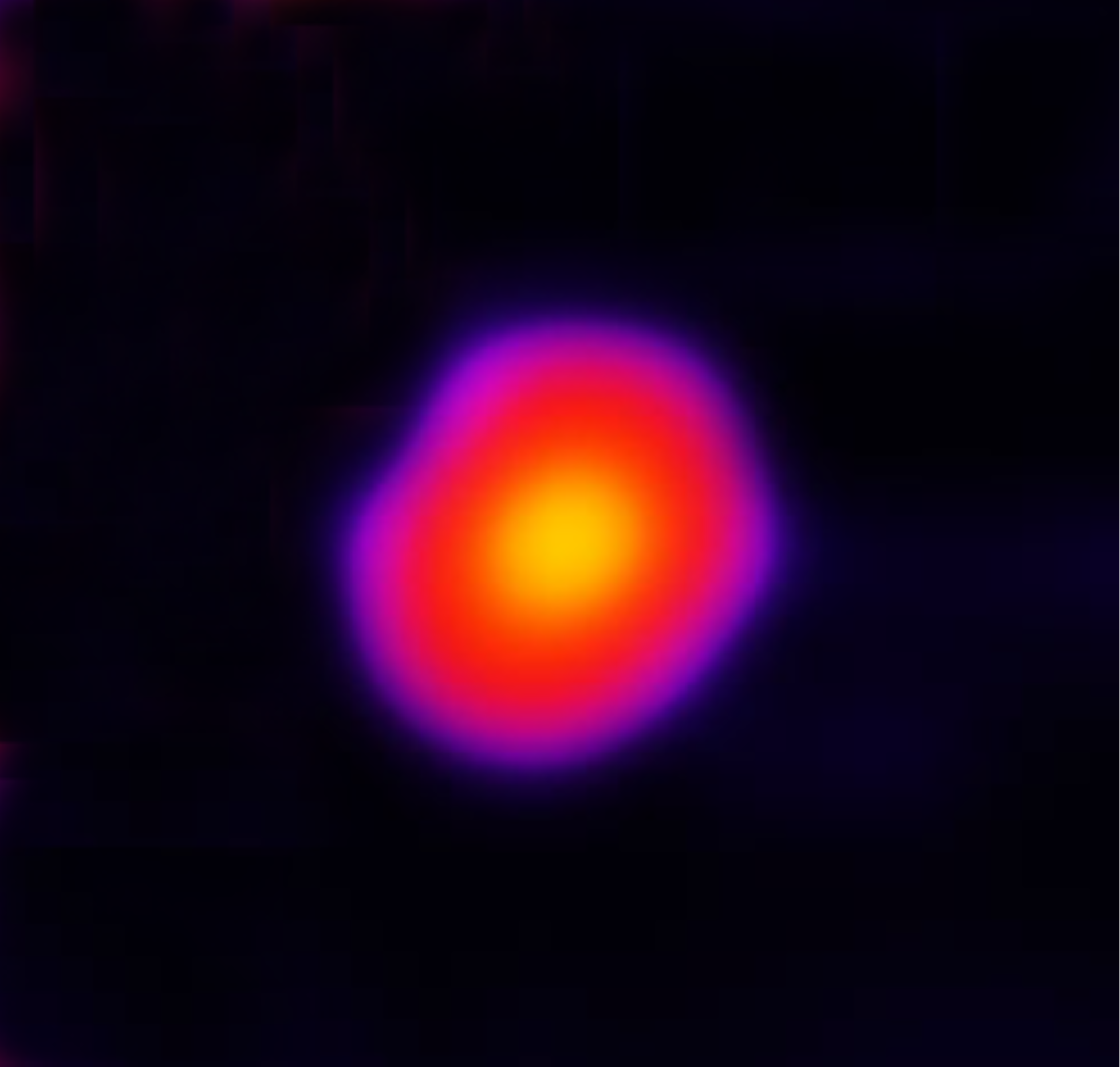

Dieses Bild zeigt einen Scan der Sonne bei 1420 MHz, welches mit der gleichen Empfangstechnik im Rahmen eines Himmelssurveys zur Aufzeichnung des neutralen Wasserstoffs in der Galaxis entstand.

Zurück nach oben